長期修繕計画についての解説を読み返してみた

「マンション大規模修繕完全マニュアル」(「週刊東洋経済」2013年8/10-17合併特大号)のクリッピングの続きです。

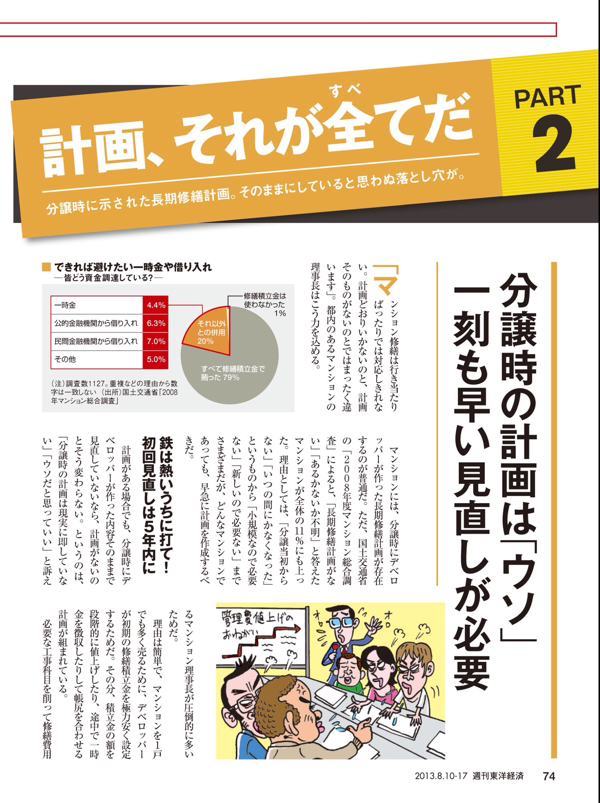

今回はpart2の「計画、それが全てだ」です…

「計画」とは、長期修繕計画のこと。

マンションではその設備や機能をできるだけ保つために、定期的な修繕が必要になります。

壊れたところを修繕するのは日常的な管理ですが、先を見越して、大事に至らないうちに手当てをして、物件の価値を損ねないようにしよう、というのが長期修繕計画の基本にあると考えればいいでしょう。

この計画は国交省が30年ぐらいの計画を立てなさいと言っているのですが、問題になるのが新築マンションの10年ぐらいのときと、30年を経てそろそろ老朽化が問題になるろーとるのマンションという2つの時期。

新築10年目は、そろそろ外装も汚れが目立ち始め、管理組合で誰かが「大規模修繕の用意をしなければならないのではないか?」と声をあげるころでしょう。

ここで問題になるのが、大規模修繕のための資金は十分にあるのか、ということです。

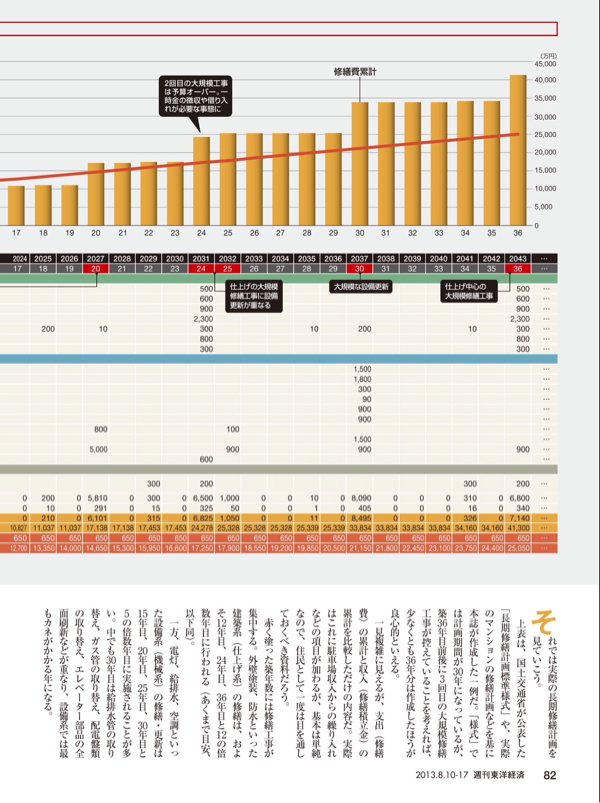

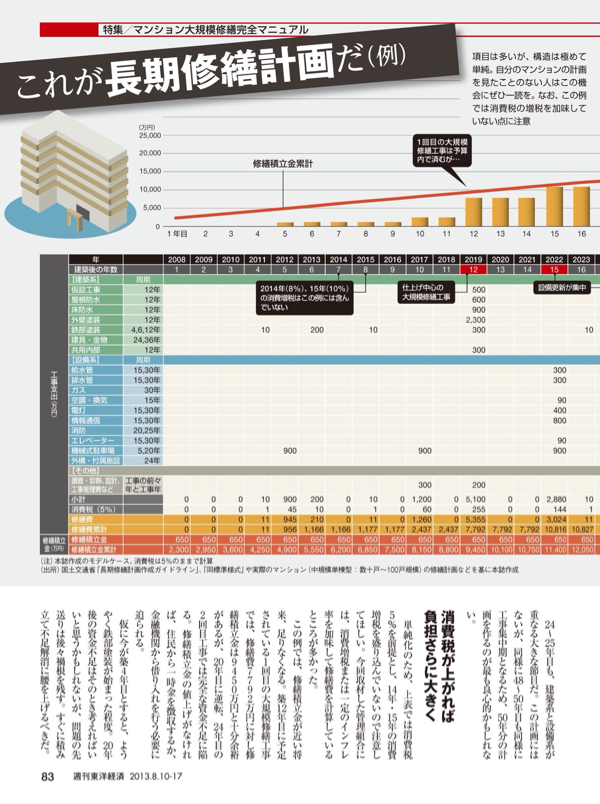

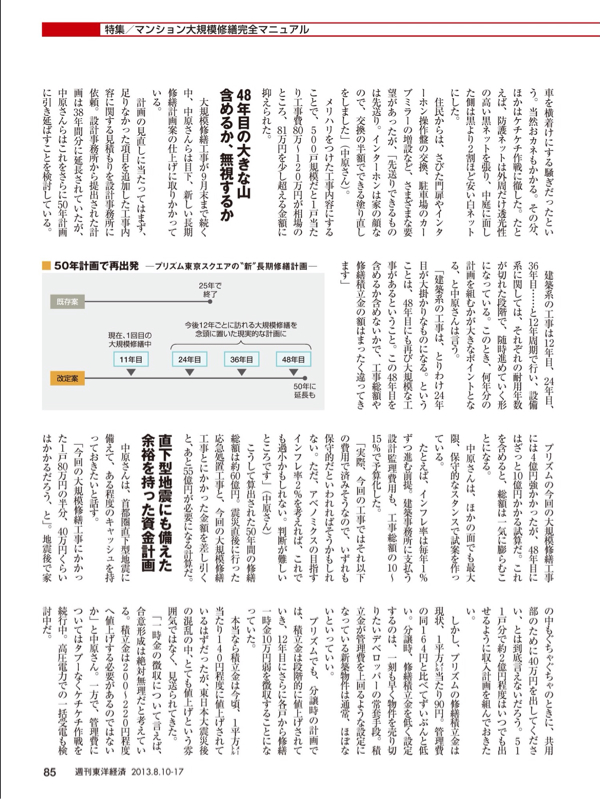

一般に、マンションの第1回目の大規模修繕は13年目に行なうとされることが多く、これ以降13年ごとに繰り返されるようになります。

10年目あたりではまだ外装もあまり傷んでいないことが多いので、工事自体は「お化粧直し」といった感じになるでしょう。

しかし問題は、資金です。

新築で売り出されるマンションの多くは、初期の負担を抑えて購入しやすくするという販売戦略のために、修繕積立金が低く見積もられているケースが多々あります。

「借りるよりも毎月の支払いがが大幅に減りますよ」というのが殺し文句なので、こういう操作がされてしまうのですね。

そうなると、その建物の規模や装飾に準じた修繕のための資金が足りないという場合が発生します。

10年目ぐらいで大規模修繕が話題にのぼって、「お金足りるの?」となって見積もりを出してみると足りない、では修繕積立金を値上げするか、一時金を徴収するか、ということになるので、ひと騒動となるわけです。

こうしたトラブルが多いので、国交省も長期修繕計画を立てておきなさいよ、と口を出すようになってきたというわけです。

30年超のマンションでは、今度はそろそろ3回目の大規模修繕が巡ってきます。このあたりになると、前2回の大規模修繕とは内容が異なってきて、基本的な設備などの取り替えが発生するなど、手間もお金も前よりドーンとかかるようになってきます。

なのでやっぱり、ひと騒動起きる、というわけなのです。

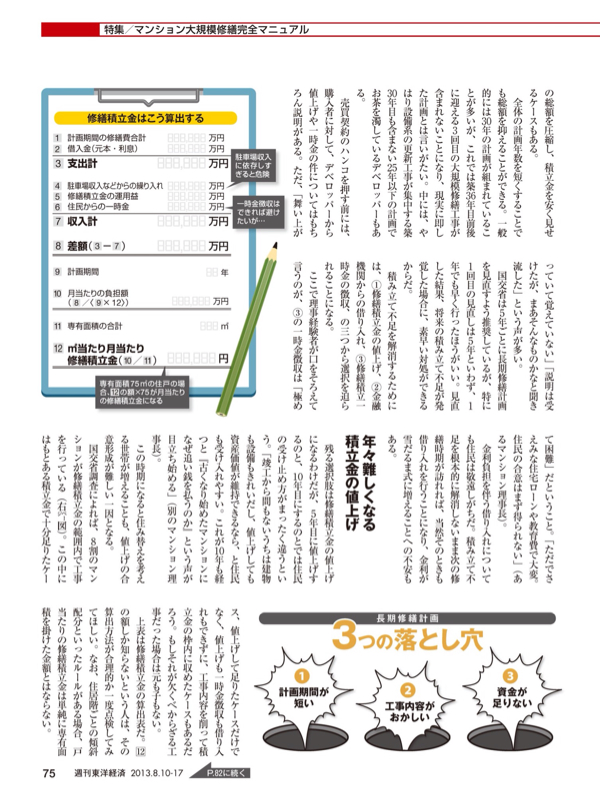

こうしたことを踏まえて、なにを直すか、どのぐらいかかるか、そのための費用は足りるのか、足りなければどうするのかを見るための資料が必要がになってきます。

それを一覧できるのが、長期修繕計画です。

国交省のホームページには、標準の長期修繕計画の雛形がアップされていますが、先述のように長期修繕計画はそれこそ1棟ごとに異なります。いや、異ならなければおかしいのです。

なので、それをそのまま数字を埋めれば一丁上がりではないところが、長期修繕計画の悩ましいところでしょう。

私もすでに2つの長期修繕計画に携わりましたが、それによって学んだことも多いです。

新築の30年、中古の25年という大きなスパンは「見通し」として大雑把な捉え方をして、5年計画書を別に作成して年次の事業計画に落とし込むという方法がとても現実的ではないかと思っています。

つまり、立派なグラフを作ってもそれは机上の空論で、年次の事業計画に落とし込める中期と長期のスパンの修繕見通しを把握しておくことが、長期修繕計画作成のポイントになるのではないでしょうか。